书写山西生态文明建设新篇章

书写山西生态文明建设新篇章

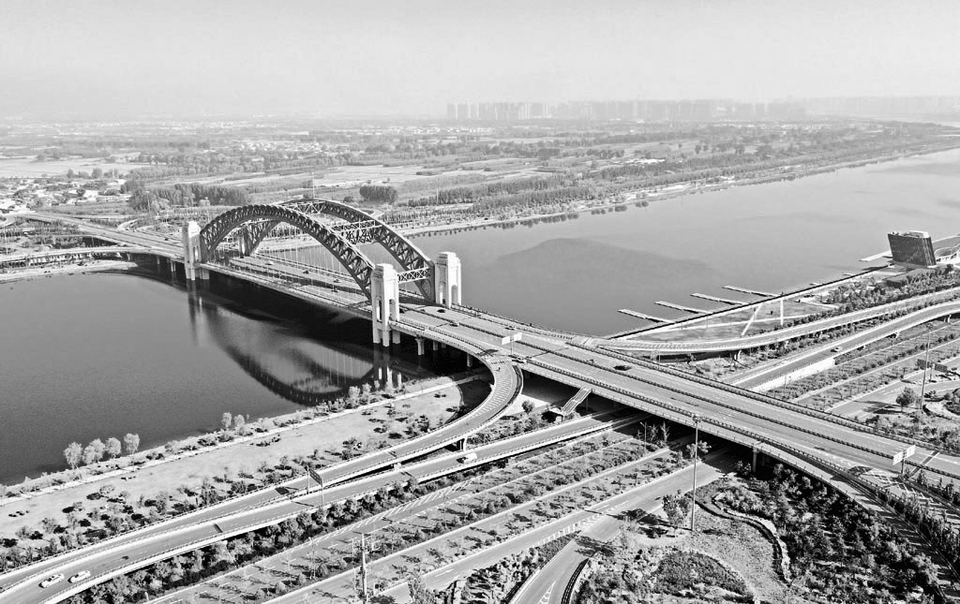

太原晋阳桥美轮美奂颜值爆表。晋阳桥是太原市跨汾河的第19座大桥,位于太原古城大街跨汾河节点,东接综改区,西临晋阳古城。山西日报记者刘通摄

远眺下,右玉县城置身一片绿树环抱之中,生机盎然。 山西日报记者 阮洋摄

广灵县壶流河湿地省级自然保护区通过兴建堤坝、净化污水、扩大生物种群等一系列措施,逐步建成了空气清新、鸟语花香的康养、生态自然保护区。 郝美丽摄

吕梁市离石区西华镇乡道两侧林木丰茂,这条路通往风光旖旎的西华镇高山草甸区,因山高坡陡、蜿蜒崎岖被称为高山“天路”。刘亮亮摄

从连绵吕梁到蜿蜒汾水,从黄花基地到农家小院,习近平总书记的殷殷关切言犹在耳,3500万三晋儿女倍感温暖。

从巍巍太行到滔滔黄河,从雁漠古域到尧舜故里,习近平总书记的重要指示指引方向,3500万三晋儿女奋力前行。

党的十八大以来,我省深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设重要论述和考察调研山西重要指示精神,统筹山水林田湖草沙系统治理,以“两山”生态系统保护和修复重大工程为引领,以“七河”流域生态保护与修复重大工程为抓手,全方位、全地域、全过程开展生态文明建设。

全生态治理提升质量

2017年6月,习近平总书记在山西考察时强调:“要广泛开展国土绿化行动,每人植几棵,每年植几片,年年岁岁,日积月累,祖国大地绿色就会不断多起来,山川面貌就会不断美起来,人民生活质量就会不断高起来。”

“一次不行就再种一次,一年不行就来年再种。”右玉县右卫镇头水泉村党支部书记王明花总是这样向后辈讲述右玉人的坚持。

因为这样的坚持,黄沙洼,小老杨、油松、樟子松随着山坡延伸;马头山,落叶松、柠条、杏树在荒沟里扎下根;苍头河湿地,黑鹳、鸳鸯、苍鹭在这里繁殖停栖……今天的右玉,成为全国首批绿水青山就是金山银山实践创新基地,也成为我省唯一全县域国家4A级旅游景区。

右玉,地处毛乌素沙漠边缘,从70多年前的“不毛之地”,到今天的“塞上绿洲”,一代又一代的右玉人硬是用双手为一座座荒山抹上了绿色,林木绿化率从0.3%提升到了57%,创造了生态奇迹。现在的右玉走上了生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路。

2020年5月12日,习近平总书记在山西考察时特别强调:“各级领导干部要有功成不必在我、功成必定有我的境界,不要搞急功近利的政绩工程,多做一些功在当代、利在长远、惠及子孙的事情。”

近年来,我省积极践行绿水青山就是金山银山的理念,把握生态优先、绿色发展战略定位,统筹“全生态”治理,按下生态文明建设的快进键。

加快科学绿化步伐。启动实施“两山”生态系统保护和修复重大工程,高质量开展大规模国土绿化。2017年以来,全省累计完成营造林2426.89万亩。在全国率先提出“系统抽样+遥感判读+现地核实”年度清查技术,2020年底森林覆盖率达23.57%。

增强蓄水保土能力。以小流域为单元,通过实施塬面保护、林草植被治理、淤地坝建设等一系列水保工程,累计治理水土流失面积7.38万平方公里,全省水土流失面积减少到5.89万平方公里,黄河入河泥沙量大幅度减少。

构建绿色生态屏障。大力实施京津风沙源治理、三北防护林、退耕还林等国家生态治理工程和环京津生态屏障区建设、通道及两侧荒山绿化等省级生态修复工程,风沙区防风固沙生态骨干体系基本形成,土地沙化得到有效控制。“十三五”期间,累计完成防沙治沙面积579.95万亩。

生态治水河湖秀美。“七河”的流域面积占到我省国土面积的72%。从汾河干流新二坝、沁河重点段河道治理到滹沱河繁峙段生态修复等工程,我省“七河”及重点支流治理项目持续推进,生态修复成效显著。

全方位保护筑牢根基

初夏时节,汾河碧波荡漾,两岸绿树成荫。

2017年6月,习近平总书记在山西考察时强调:“一定要高度重视汾河的生态环境保护,让这条山西的母亲河水量丰起来、水质好起来、风光美起来。”他要求山西从转变经济发展方式、环境污染综合治理、自然生态保护修复、资源节约集约利用、完善生态文明制度体系等方面采取超常举措,全方位、全地域、全过程开展生态环境保护。

时隔3年,2020年5月,习近平总书记再次来到山西,在汾河太原城区晋阳桥段,沿汾河东岸步行察看。习近平总书记在听取汇报后强调:“要切实保护好、治理好汾河,再现古晋阳汾河晚渡的美景,让一泓清水入黄河。”

宁武县作为汾河的发源地,流域面积占全县总面积的69.1%。我省启动汾河全流域生态保护与修复以来,宁武县对汾河实施了全方位的保护和大规模的治理,汾河流域生态环境明显改善。头马营村村民李晋鹏这样说:“水越来越好,岸越来越绿,汾河越来越美了。”

实践中,我省强化顶层设计,综合施策,统筹推进。

完善制度。制定《山西省汾河流域生态修复与保护条例》,汾河流域生态修复与保护首次上升到法律保护层面。出台《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》《山西省人民政府关于加快实施七河流域生态保护与修复的决定》,全面打响保护母亲河的攻坚战。推行《山西省黄河流域国考断面水质稳定达标管理办法(试行)》,同时落实《山西省生态文明体制改革实施方案》,推动产业生态化。

构建体系。林长、河长、湖长,“三长”的五级组织体系“全面见效”,科学划定管护网格,形成资源有人管、事情有人做、责任有人担的保护格局。3.37万名林长、17675名河湖长覆盖全省所有森林草原、河流湖泊,“林长+”“河湖长+”的模式形成强大保护合力。

强化机制。出台湿地保护修复制度方案,完善湿地分级管理体系和保护修复保障机制,启动省级湿地生态效益补偿试点和退耕还湿试点。持续加强天然林保护。推进自然保护地整合优化,完善全省自然保护区基础设施建设,不断提升自然保护区管理能力,85%的陆生野生动植物得到有效保护。

全系统发展成效倍增

习近平总书记在我省考察时多次谈及绿色发展的重要性,2020年5月在山西考察时指出,要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,抓好“两山七河一流域”生态修复治理,扎实实施黄河流域生态保护和高质量发展国家战略,加快制度创新,强化制度执行,引导形成绿色生产生活方式,坚决打赢污染防治攻坚战,推动山西沿黄地区在保护中开发、开发中保护。

临县碛口镇位于湫水河与黄河交汇处,湫水河的黑水污泥一度让“九曲黄河第一镇”蒙羞。这些年临县着力推进山水林田湖草一体化保护和修复,水生态环境持续向好,碛口古镇迎来新的发展机遇,旅游产业日渐兴旺。

实践证明,保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。

多管齐下打造宜居环境。紧紧抓住“转型、治企、减煤、控车、降尘”五个关键环节,建立“断面包保”强化工作机制,谋划实施省级水污染治理重点工程,交出深入打好污染防治攻坚战“山西答卷”。2021年,全省PM2.5浓度降至39微克/立方米,首次进入“30+”;地表水国控断面水质优良比例达71.3%以上,提前完成“十四五”目标任务。

专项行动提升水质水量。开展“清河行动”、河道采砂专项整治行动和河湖“清四乱”专项行动,净化河道,涵养水源,改善生态环境;连续实施汾河、桑干河生态补水,通过万家寨南干线向汾河水库调引黄河水,再由汾河水库向下游河道下泄生态流量,有力保障了“一泓清水入黄河”,干流两岸生态环境明显好转。

五大项目激发增收动能。创新扶贫造林合作社机制,联动实施林草生态扶贫“五大项目”,启动实施林草生态扶贫PPP项目,2017年以来,林业生态扶贫每年带动52万多贫困人口增收10亿多元。聚焦乡村振兴,出台《关于贯彻落实巩固拓展生态脱贫成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》,深挖林草增收潜力,林木种苗产业产值达70亿元。

一项项措施落地落实,一个个成果惊艳喜人。三晋儿女将牢记习近平总书记的嘱托,不断丰富生态文明建设的机制和路径,书写山西生态文明建设新篇章。

山西日报记者 张丽媛

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。