登顶舜王坪 烈烈寒风中历山尽闻舜故事 驻足古负夏 沉沉夕阳下同善皆见古文明

登顶舜王坪 烈烈寒风中历山尽闻舜故事 驻足古负夏 沉沉夕阳下同善皆见古文明

垣曲县委书记杨彦康的邀请函

垣曲,乃帝舜故里,成汤之都。居山西省南端,运城市东北隅,是中条山腹地的一个革命老区县、山区贫困县、国家重点工程小浪底水库淹没县。全县国土面积1620平方公里,辖11个乡镇188个行政村,总人口24万。

垣曲历史悠久,人文荟萃。商、周时叫“亘方”,秦时置县,宋时取“周围皆山,如垣之曲”之意,改名“垣曲”,沿用至今。原古城镇寨里村“世纪曙猿化石”的发现,将人类可考史向前推进了1000万年。《孟子》记载“舜生于诸冯,迁于负夏,耕于历山,卒于鸣条”,故垣曲又称“舜乡”。商汤遗址的发现,证明早在3000多年前,这里即为黄河北岸的政治经济中心。

垣曲山清水秀,生态优美。境内山峦起伏,林茂洞幽。历山舜王坪海拔2358米,属晋南最高峰。有金钱豹、中条猕猴、娃娃鱼、猴头、灵芝等41种珍稀物种,享有“山西天然植物园”和“华北物种基因库”之美称。华北面积最大、保存最完整的历山原始森林,神秘莫测,令人叹为观止。黄河小浪底垣曲库区,水域面积达130平方公里,为华北地区面积最大的人造内陆湖。望仙三潭瀑布,流水飞溅,如丝如练,被誉为北方的“九寨沟”。后河水库大坝耸立,湖净水幽,呈现出一幅高峡平湖的优美画卷。西王茅溶洞,深不可测,洞内钟乳林立,千姿百态,是探险猎奇的理想之地。

垣曲资源丰富,美丽富饶。迄今探明的矿产资源有46种,铜、铁、铝矾土、重晶石、白云岩等储量丰富,其中铜矿储量3亿吨,居全国第三,有华北地区最大的铜联合企业——中条山有色金属集团公司,为全国主要产铜基地之一。垣曲陶粒砂产能占到全国市场份额的1/4,是全国重要的陶粒砂出口基地。风、光、水等新能源开发利用优势明显,潜力巨大。

垣曲区位优越,交通便利。地处晋豫交界,闻垣高速纵贯全境,垣渑高速连接中原,黄河大桥直通渑池,旅游公路连通沿黄各县,阳运高速即将实施,四通八达、方便快捷的交通,为垣曲融入全国经济发展大循环圈打下了坚实基础。

垣曲,悠久的历史,充满着无穷的魅力;丰富的资源,蕴藏着巨大的潜力。

垣曲,一个让您流连忘返的地方,一个让您魂牵梦萦的地方,更是一个投资兴业的地方……

黄河垣曲段

黄河自夏县瓮口流入垣曲县境,经五福涧、安窝、河堤、关家、西滩、寨里、东滩、东寨、芮村、窑头至马湾流入河南省济源市境,是晋豫天然界线。

黄河在垣曲境内流程46公里,平水期河床宽120—150米、深11—15米。洪水期水面宽300—600米、深15—20米。

黄河距垣曲县城36公里,清光绪五年(1879),垣曲有济民渡(东滩)、东寨渡、利民渡(寨里)、省村渡、西滩渡、关家渡、五福涧渡、鹰嘴渡、马蹄窝渡。清末民初,仅存济民、东滩、西滩、东寨和马蹄窝5个渡口。日军侵垣后,船只、渡口皆被其炸毁。

现有东滩渡、马蹄窝渡、西滩渡、关家渡。

垣曲,黄河入晋流经的第十九个县,是黄河流经山西的最后一地,也是山西晚报千里走黄河大型采访活动探访的最后一站。

在与当地专家进行座谈时,得知垣曲的文旅资源主要集中在“一山两河”。山,便是“历山”;河,一是“黄河”,另一为“亳清河”。

历山之巅,寒风烈烈,眺望中条山脉起伏蜿蜒、淡墨轻岚。虽是冬日,山枯草凋,却更见山河之壮美。尤其是古籍中所记,“舜生于诸冯,迁于负夏,耕于历山”——这是一座所有中国人都仰望的山。

历山下,舜的故事数不清

12月14日早7点半,采访团出发前往历山。

历山距离县城75公里左右,车程两个多小时,沿途还计划去猕猴园,自然要赶早。

沿垣孙高速行驶20多公里到华峰站出,沿王谭线过同善村之后,渐入山区,盘山而行,过一座山还需再上另一山,行至一处名为西哄桥的地方,便是历山脚下了。桥下为西哄河,桥畔有一个西哄哄村。听其村名来历,便知有故事。

话说清同治元年(1862),朝廷在此处设置了“五府衙门”,管理垣曲、翼城、阳城、沁水和济源五个县的事务。各县乡民若有官司或不公,必到“五府衙门”来诉讼审理,常因人多或审理不公而吵哄哄、乱哄哄、闹哄哄,于是这村名里便有了“哄”字。

更为有趣的是,这里有一座“三县大院”的明清老宅,当年垣曲、阳城、沁水三县的交界点就在这个院落中,大院中的三兄弟分属三个县。新中国成立之初,国家搞行政区划时,以河中心划界,河西便是垣曲县西哄哄村。

过了这有趣的村庄,便驶上去往历山舜王坪的路。

历山是中条山的主峰,舜王坪为历山之巅,海拔2358米,是一处5400余亩的亚高山草甸区,历山上保存着华北地区仅有的一片原始森林,是国家级自然保护区。相传是舜躬耕之地,舜王坪上犁沟清晰可辨,还存有一座清代舜王庙,斩龙台、汤坡、舜王灶台、千层饼等关于舜的故事漫山可拾。

十冬腊月的历山舜王坪

每年10月中旬,历山就有降雪,基本封山了,鲜有人再来游玩。

眼下已12月中旬,除了采访团自然再无游客。都说,来舜王坪最好的季节是夏初,那时舜王坪上一片葱茏,野花摇曳。冬日的历山难道只剩下“天寒色青苍,北风叫枯桑”?

车行至舜王坪停车场,推开车门那一刻知道了什么叫“高处不胜寒”!这里高居云天之上,视野毫无遮拦,草甸早已是一派干枯。10天前飘落的一场大雪,依然铺盖在坪上,一踩就没过脚踝。

西北风无遮无拦地扑打过来,“枯桑知天风”果不虚言。

木板栈道上无雪,仿佛一路延伸到天际。

顶着西北风呼啸,一路向着山崖边行进,那里是“南天门”。

虽然到舜王坪时已将近正午,阳光盛大,却丝毫感觉不到阳光的温暖。行至山崖边,远处群山逶迤、隐于雾岚,近看壁立千仞、松柏苍翠。

多数人行至舜王坪便认为历山之旅圆满了,其实不然。

上舜王坪如今有两条路,一条从沁水方向,另一条便是垣曲方向,两地皆可直达舜王坪,便捷是便捷了,却容易让人忽略掉历山更多的美。

从舜王坪上经垣曲方向下山,到老虎口一段,可观可惊可叹之景甚多。鉴心台上红色的土壤相传是舜斩杀蛟龙所洒,台下绝壁峭立,深不见底;千层饼似的岩石,是自然的奇观也有美丽的传说;下山小路在原始森林外围的翠柏之间穿梭,过御剑峰、越野猪林,行至一处 (gu'lu)汤坡,两座山峦之间,一处碎石堆积而成的山体,漫山碎石,小的如盆大,大的也不过如小方桌大,皆有棱有角,这里地貌的形成原因至今还是地质学上的谜,有说地震所致,也有说冰川所致。但传说中,却是娥皇女英给舜送“ 汤”时洒了汤造成的。

下山时,寒风被群山阻挡,阳光晒得人暖烘烘的,在寂寂无声的山间小路上行走,呼吸可闻。

历山娃娃鱼和山中猕猴

历山是神奇的,有华北唯一的原始森林,有未解的地质之谜,还有地球上最为古老的物种之一——大鲵,俗称娃娃鱼。

2011年,山西历山旅游投资有限公司开始对历山大鲵的繁殖、驯养、保护进行专项研究,其繁育基地就建在大鲵主要栖息地之一的白寺沟河中下游,引入河水,采用历山野生大鲵为种鱼,用仿生态繁育池饲养,经过3年的培育,成功繁育了历山大鲵。只是到了冬日,它们也都冬眠了,我们去看时,娃娃鱼挤在一起睡得正香。

倒是看到了一群活蹦乱跳的历山猕猴,看到人来,也不怕,闹哄哄地等着要吃的。喂猴人拎了半袋玉米粒撒了一大圈,立刻一拥而上,撕扯、扭打、相互龇牙咧嘴,乱成一片。当采访团航拍机一启动,猴群以为是老鹰来了,瞬间四散向山上逃窜而去。

负夏古城犹存 舜井依然清冽

下山回城必经历山镇同善村,这里保留着一座负夏古城。

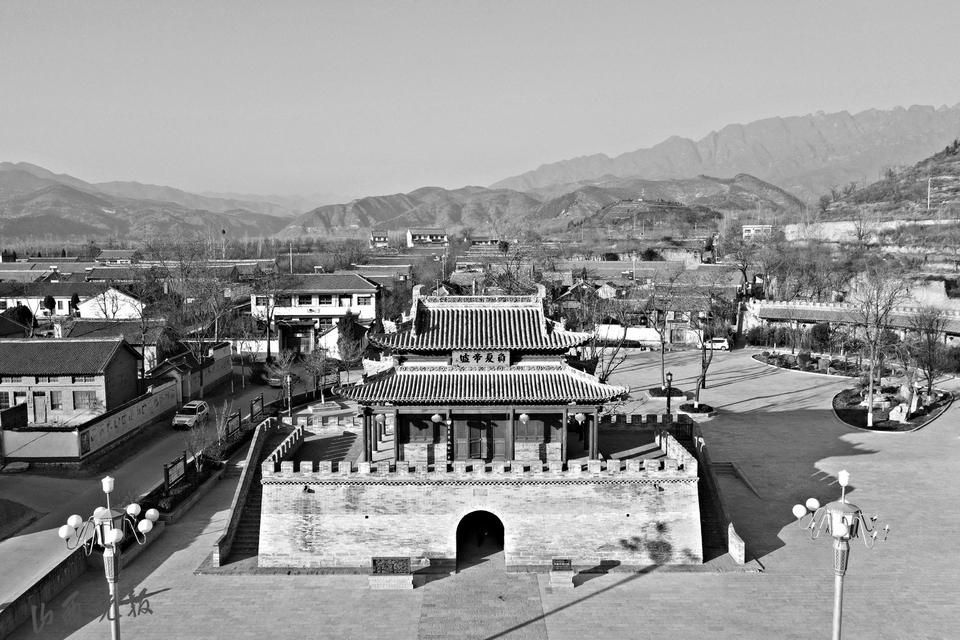

12月15日,农历逢九,同善村赶集。其实在14日就已经车水马龙,通行不畅。14日傍晚时分采访团从历山下来,来到同善村。进村见一处空地中有一座甚为雄伟的城楼矗立,便是负夏城的北门城楼了。

同善原名负夏,后改为瞽冢,清末民初易名同善。当时南城门门楼上有匾额,上书“古负夏”3字;北城门门楼上有匾额,上书“帝舜故里”4字。今南城门已毁,仅存清雍正年间所刻“负夏”匾额半块,北城门仍存。

城楼在明代时已包砖,经年累月破败不堪。在国家大力保护文化遗产的大好形势下,近年又加固修缮。城墙上二层的古楼上挂“负夏帝墟”木匾,人们可以随意登临,几个村中孩子在城楼上眺望集市。

曾经的负夏古城,如今保留下来的就只有这一段北门城楼和城楼东面一段50多米残缺的夯土墙了。

县文物局的人介绍说,这里有一处历山大腰遗址,经断代为旧石器时代晚期,也就是说,早在一万年以前,就有人在这里生活居住。

同善村在尧舜时期名为负夏。舜父死后,人们为了纪念舜父瞽叟,将负夏村改名为瞽冢,距今三千多年历史。自秦以来,这里就修建了城池等防御设置,到了唐代,更是成为重要的驻军场所;明清以来,因商道的发展及贸易的繁荣,历山再次兴盛。村中至今尚保存十余处明清及民国建筑,已列入第五批山西省历史文化名镇名村。

在县文化局和村委领导带领下,我们走访了村里依然保留的几处老宅。在悬挂“六门世祠”的院落中,74岁的老曹正踩着梯子挂棉门帘。他告诉山西晚报记者,曹家从垣曲古城迁到同善已经13代了,这处院子是当年曹氏六兄弟分了六支后,六门曹家人共同出资修缮的。

村中老院子多已破败,有些尚有人住,每户人家都能讲出自家百余年的历史,甚至更早。

出同善村,跨过一条马路,便到神后村,两地相聚不到一公里。

神后村有一眼井,名为“舜井”,传说是舜迁来此地之后所凿,也就是传说中继母与弟弟象谋害舜的那口井。

舜井亭经历代修复,明万历三年(1575年)和清康熙二年(1663年)都曾重修,纪念碑二通仍存村中。

清道光年间,山西太守王炳勋在《重修舜井庙记》中云:“虞舜庙侵宫之前有井焉!斯井也!相传即亚圣孟子之书所谓浚井也。”

今年冬天由于村里水管被冻,村里人依然从此井中汲水。住在井旁的一户人家从井中提了一桶水,舀了一瓢让我们喝,井水居然是温的,冬日里丝毫不觉得凉。

山西晚报记者 李雅丽

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。